El Quinto

concierto para trompa principal de Giovanni Punto1 es

uno de los más característicos para el trompista grave compuestos por el autor.

Este concierto representa la habilidad patente de un segundo trompa. Está

escrito en Fa Mayor, lo que nos indica que ha de ser interpretado con el tono

de Fa, el cual queda definido por Domnich como «un tonillo en el que todo es

posible, desde un simple acompañamiento hasta un gran concierto. Un tonillo que

permite ejecutar todos los recursos que puede dar la trompa».2

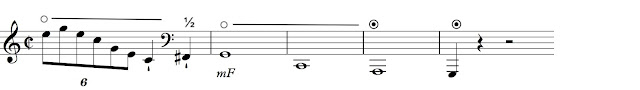

Las peculiaridades en la escritura para

trompa grave son de especial interés debido a que los trompistas han de

desplazarse en un registro en el que el tubo sólo produce 11 o 12 parciales

naturales en la tesitura del trompa grave. Así pues, la serie armónica del

tonillo de Fa produce los siguientes parciales.

Ilustración 1 - Serie

armónica del tonillo de Fa para el trompa grave

Para la interpretación de este concierto

hace falta usar la técnica de mano casi al 100%, pues aparecen notas que sólo

podrán ser obtenidas artificialmente, bien haciendo uso de la mano derecha

dentro del pabellón o por una modificación en la embocadura, concretamente en

dos sonidos del registro grave que se verán a continuación.

Puesto que no todos los métodos escritos

coinciden en el mismo uso de la mano derecha, y cada mano tiene sus propias

características, se ha decidido poner en práctica la técnica de mano de Heinrich

Domnich, pues como aparece anteriormente en los objetivos y la metodología de

este trabajo, es la figura más cercana al autor del concierto y nos puede dar

una visión más certera de su propia interpretación.

A continuación, se

presentan tres ilustraciones con todos los sonidos que aparecen en el concierto

propuesto, una por cada movimiento para apreciar claramente las diferencias

entre cada uno, puesto que el carácter que implica cada uno de ellos marca los

sonidos usados.

Ilustración 2 - Sonidos

que aparecen en el primer movimiento.3

Ilustración 3 - Sonidos

que aparecen en el segundo movimiento.3

Ilustración 4 - Sonidos

que aparecen en el tercer movimiento.3

Los símbolos que aparecen representan cómo

debe colocarse la mano en base a las indicaciones que Domnich propuso en el

artículo doce de su método,4 este tipo

de signos fue una propuesta de Morley Pegge en 1960, en la que además hizo una

comparativa de los más grandes profesores de la historia de la trompa de mano.5 Como

se puede observar, en las imágenes que corresponden al primer y el segundo

movimiento, al comienzo de éstas, hay una serie de notas que están marcadas por

una casilla cuadrada roja, estas notas no las contempla Pegge en su libro, pero

sí aparecen en el método de Domnich, aunque el símbolo propuesto ha sido de

invención propia, estos sonidos no se obtienen por la acción de la mano, sino

que habrá que producirlos con una apertura mayor de la embocadura.

Para hacer un buen uso de la mano derecha

sin llegar a obstaculizar demasiado o correr el riesgo de no tapar bien, se

debe buscar el sitio correcto en el pabellón, que debe no debe ser, ni

demasiado adentro, que no permita la movilidad, ni demasiado lejos de la salida

de la campana, para que abrir y cerrar sea un movimiento natural sin hacer

gestos demasiado grandes. Una vez encontrado el punto exacto, el movimiento

debe ser el mínimo posible, donde únicamente se mueva la muñeca. Para esto,

Domnich, también dejó instrucciones.

La mano, cuando se coloca

correctamente en el pabellón, siempre debe ocupar el mismo lugar, y en ningún

caso se puede retirar o meter más. Para cerrar la abertura más o menos, la

articulación de la muñeca debe actuar sola, el codo y el antebrazo permanecen

inmóviles. Por lo tanto, para darle a la muñeca toda la libertad necesaria en

sus movimientos, no es necesario apretar el codo contra el cuerpo, ni apartarse

de él, sino mantener el brazo en su posición natural.6

Primer movimiento. Allegro Moderato.

[1] Punto, Giovanni. Cinquiéme Concerto pour Cor Principale. París: Vogt & la Vve. Goulden, n.d. [1797]. [online http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90642353] (consulta: 31 de enero de 2017). (Partitura en Anexo VII).

[2] Heinrich Domnich. Méthode De Premier et de Second Cor, (París: Conservatorie Impérial de Musique, 1807), 11.

[3] Símbolos:

⦿ con la embocadura. ●

completamente tapado. ◯ mano en posición normal.

⦰ mano fuera del pabellón. ½ medio tapado. ¾ tres cuartas partes

tapado.

Cuando aparecen dos símbolos, se hará uso del

de abajo cuando el ritmo sea rápido y el de arriba cuando sea lento.

[4] Domnich. Méthode De Premier et de Second Cor, 16-18.

[5] Morley Pegge, The French Horn, (London: Ernest Benn Limited & W. W. Norton & Company Inc., 1978), 99. (Véase Anexo V).

[6] Domnich. Méthode De Premier et de Second Cor, 29. «La main une fois placée convenablement dans le pavillon doit toujours y occuper le même ieu, et dans aucun cas, ne doit être ni retirée, ni enfoncée davantage. Pous en boucher plus ou moins l'ouverture, l'articulation du poignet doit agir seule, le coude et l'arrière-bras demeurant immobiles. Ainsi pour laisser au poignet toute la liberté nécessaire à ses mouvemens, il ne faut ni serrer le coude contre le corps, ni l'en éloigner avec affectation, mais conserver au bras sa position naturelle».

[4] Domnich. Méthode De Premier et de Second Cor, 16-18.

[5] Morley Pegge, The French Horn, (London: Ernest Benn Limited & W. W. Norton & Company Inc., 1978), 99. (Véase Anexo V).

[6] Domnich. Méthode De Premier et de Second Cor, 29. «La main une fois placée convenablement dans le pavillon doit toujours y occuper le même ieu, et dans aucun cas, ne doit être ni retirée, ni enfoncée davantage. Pous en boucher plus ou moins l'ouverture, l'articulation du poignet doit agir seule, le coude et l'arrière-bras demeurant immobiles. Ainsi pour laisser au poignet toute la liberté nécessaire à ses mouvemens, il ne faut ni serrer le coude contre le corps, ni l'en éloigner avec affectation, mais conserver au bras sa position naturelle».